Continuamos en el mes de febrero con más noticias sobre Electra y Benito Pérez Galdós, sin olvidar aquellas que venían calentando los ánimos desde antes del estreno de la obra. Recordemos que el 10 de enero la Reina Regente había suspendido las Cortes. Decía El Imparcial:

«Al suspenderse las sesiones de Cortes, queda la política española en una de las más tristes situaciones que recordamos desde hace muchos años. Han venido de tal modo los sucesos, que no ha habido manera de disfrazar las intenciones con las fórmulas que exigían las conveniencias y el respeto al país. Han aparecido aquellas en toda su vergonzosa realidad.

Donde quiera que se mire, sólo se encuentran codicias del mando y un olvido absoluto de los intereses de la nación».

Febrero resultó la mar de interesante. Un poco más de leña al fuego y un chisporroteo descomunal avivaría el espíritu anticlerical, ya bastante exaltado no solo en España sino también en otras naciones. En la Historia de Europa, el año 1901 será llamado «el año anticlerical».

Ya lo anticipaba Galdós cuando en carta de noviembre de 1900, dirigida a su amigo Fernando León y Castillo, le manifiesta su deseo de viajar pronto a París ante la situación reinante en España:

«Pero aún no puede ser, y heme aquí en esta atmósfera asfixiante, que pronto ha de ser mortífera, si no sale por aquí una mano vigorosa que aleje la inacción del clericalismo. Dentro de poco, si ello sigue así, (y seguirá por lo que voy viendo) no se podrá vivr aquí. No lo tomes a broma, esto está peor que en los años que precedieron a la revolución de septiembre, de los cuales tengo fresca memoria».

En la misiva opinaba que si el remedio no venía de dentro, sería triste pero necesario que viniese de fuera. «Menos mal si pudiéramos escoger la nación extranjera que ha de venir a librarnos de esta plaga intolerable de frailes, clérigos y jesuitas...».

En la misma carta hacía referencia a la boda de la princesa de Asturias con Carlos de Borbón: «Lo de la boda de la infanta con Caserta me parece que va a traer cola. Cada día repugna más a todo el mundo este casamiento...». El novelista no se equivocaba.

Febrero de 1901 en Madrid

El martes 5 de febrero el Círculo Industrial de Madrid había enviado una exposición razonada al ministro de Hacienda en la que se trataba de las consecuencias económicas de la industria en los conventos. El documento decía así:

«Excmo. Sr.:

La Industria y el Comercio de esta capital, y el de toda la nación, están cada vez más empobrecidos por la competencia ruinosa que se les hace, sin que puedan defenderse en esta lucha por las inmensas ventajas, imposibles de contrarrestar, que tienen sus competidores.

España, Excmo. Sr., se ha convertido en un inmenso convento, cuyas celdas son talleres que se extienden desde los Pirineos hasta Cádiz.

Las Asociaciones religiosas, que no pagan contribuciones industriales, establecen colegios, fabrican licores, hacen perfumes, tienen imprentas y talleres de encuadernación y hojalatería, confeccionan ropa blanca y han absorbido todo el trabajo manual coa gran perjuicio del trabajador, del industrial y del comerciante.

Deber es de todos los Gobiernos velar por los intereses de sus administrados, y nunca mejor ocasión que ahora para proteger la industria nacional, prohibiendo en absoluto que esas corporaciones se dediquen a ninguna clase de industria, y de esta manera evitaremos que exploten al trabajador de ambos sexos, y que, contrariando las leyes de protección a los niños, empleen en trabajos manuales, impropios de pequeñas edades, a desgraciadas criaturas, que alimentan con ranchos insuficientes para la nutrición y la vida, cuando no los obligan a mendigar por los sitios públicos, sembrando en sus almas infantiles el odio al trabajo y el amor a la mendicidad y la desgracia».

Algunos aspectos del escrito pueden resultar exagerados, pero, en esencia, lo que manifestaban era cierto.

Dos días después, el jueves 7, se sucedieron varios acontecimientos que derivaron en trifulcas. La vista sobre el famoso caso Ubao; la inminente llegada del conde de Caserta; la boda de la princesa de Asturias con el hijo de este, y otras acciones desacertadas para el momento, provocaron y ofendieron a media España.

El caso Ubao

Fernando Soldevilla hacía un repaso sobre el caso Ubao en El Año Político – 1901 y daba detalles de cómo se fueron sucediendo los enfrentamientos y motines de aquel día.

El caso Ubao.

Manifestaciones y escándalo.

Ya hablamos á su debido tiempo de este asunto, que, aunque nada tiene de político en sí mismo, debe considerarse como tal, por lo que contribuyó á enardecer el espíritu anticlerical, ya bastante exaltado en España, lo mismo que en Portugal y en Francia. La señorita Ubao, hija de una familia bien acomodada, inducida por el jesuita P. Cermeño, abandonó su familia, y escapándose de su casa, se encerró en el convento de las Esclavas del Corazón de Jesús.

Llevó la familia el asunto al Juzgado, y éste la negó el derecho á reclamar la hija. Este auto fué confirmado por la Audiencia, con excepción del ilustre Magistrado Sr. López Aranda, el cual, en un notable voto particular sostenía:

1.º Que según el Diccionario de la lengua castellana, en la frase tomar estado no se comprende el estado de monja.

2.° Que aunque se entienda que ha tornado estado la monja ó religiosa, no puede, en modo alguno, sin infringir los más elementales principios de la hermenéutica, dársele la misma condición á la novicia que no ha hecho votos de ninguna clase, y que puede abandonar el convento cuando lo tenga por conveniente.

La familia Ubao llevó el asunto al Supremo, y allí defendió su derecho el Sr. Salmerón. En esta fecha fué la vista en el alto Tribunal. El Sr. Salmerón pronunció un informe elocuentísimo, y enardecidas las pasiones del público, el orador fué acompañado en triunfo á su domicilio; hubo manifestaciones en las calles, mueras á los jesuitas, silbas y pedradas á los frailes que se encontraron en la vía pública, y silba formidable ante la casa central de los jesuitas. También hubo algunos heridos y detenidos por la policía.

Todos los periódicos estuvieron atentos a lo que ocurría en el Tribunal Supremo y en las calles. El País lo anunciaba en portada con grandes letras y ofrecía una cronología del juicio.

En la columna titulada

Homicidios impunes, Ramiro de Maeztu escribía:

En la edición de El Liberal del 8 de febrero se narraron los sucesos del día anterior con todo lujo de detalles:

La historia del caso Ubao finalizará el 19 de febrero, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia favorable a la reclamación de la madre de Adelaida. Por mandato judicial, la joven fue restituida al hogar materno. Años más tarde volverá a ingresar en la orden religiosa, falleciendo en 1906 en el noviciado de las Salesas de

Azpeitia.

Un inciso: Los Luises

Como hemos visto en la narración de los sucesos ofrecida por El Liberal, los manifestantes se presentaron dos veces en el templo de Los Luises. Si bien no nos centraremos en la historia de la Congregación, las siguientes palabras, publicadas en 1904 en la revista Alma Española, nos dan una idea del porqué de los ataques a Los Luises en aquellos días y los que se sucederían durante décadas.

«La cabeza del hombre no es menos ingrata que la tierra que desenvuelve el germen que se la confía. Somos la única nación en que las asociaciones religiosas siguen dominando todavía la vida íntima del pueblo.

Es, realmente, curioso ver cómo para poder inculcar a los niños sus doctrinas antes de que lleguen a la edad de razonar y sugestionar sus inteligencias vírgenes, han sabido invocar su irreconciliable enemiga, la libertad de conciencia; cómo, para burlar al Estado los bienes de que necesitaban, invocando el derecho de propiedad; cómo, en fin, reclamaron y obtuvieron el respeto a sus principios, entendiendo por respeto, no ya la tolerancia, sino la complicidad y cooperación del Estado, con toda suerte de privilegios para ellos y la imposición de absoluto silencio para los demás.

En tales condiciones nada tiene de extraño que el ejército de los luises haya logrado recuperar en cortísimo tiempo el terreno que les hiciera perder la savia generosa del espíritu moderno. Ya están ahí, eternos enemigos del progreso y de la libertad, muy apretadas sus filas y armados hasta los dientes, a las puertas del Poder».

El 16 de diciembre de 1904 Marcelo Azcárraga, presidente del Consejo de Ministros en estos tiempos del estreno de Electra, repetiría mandato; muy breve, por cierto. Por la cercanía con la Navidad y la lista de integrantes, el nuevo Gobierno fue llamado «El Belén de los Luises».

|

Caricatura de Marcelo Azcárraga publicada en El País (1904)

|

«Eso no es un gobierno ni siquiera de a perro chico la pieza; eso es el Belén de los Luises. Los bellos cadetes de la milicia cristiana, han querido seguir estas Navidades la costumbre tradicional en todo convento de monjas, y han colocado en su Casino de la calle de Zorrilla un Nacimiento, digno del infante D. Antonio Pascual, gran tocador de zampoñas y famoso armador de nacimientos.

¡Qué Belén el de los Luises! ¡Qué propios el Niño, el San José, la Virgen, la mula y el buey! ¡Nada falta, ni el coro de pastores, ni la rabuda estrella, ni siquiera la cabrita triscadora y triste!

Cosa de Luises, acerico monjil, caseta de pim, pam, pum para deporte y solaz de Rodrigo Soriano, parece este gobierno de Navidad: pavos, vesugos (Sic), capones…».

El País, 17 de diciembre de 1904.

El edificio, ya desaparecido, había sido levantado en la calle Zorrilla en las postrimerías del siglo XIX. En julio de 1899 el periódico satírico semanal El Motín, muy crítico con los jesuitas, hablaba de la segunda condesa de Rivadedeva, María Loreto Ibáñez y Cortina, y el dispendio que había hecho para la construcción del edificio de Los Luises:

«La buena señora, no sólo compró el terreno en 150.000 duros, sino que ha construido a sus expensas el edificio, pagando además el mobiliario, las imágenes, los cuadros; en fin, que ha mercado la salvación por cinco o seis millones… para que rabien los anarquistas».

En diciembre de 1897 publicaba La Época:

El Nuevo País, del 21 de noviembre de 1898, en la columna titulada «Los jesuitas autónomos», hacía alusión al P. Cándido Sanz, alma de Los Luises, y la situación económica de la condesa:

La ilustración de

El Quijote no podía ser más elocuente con las artes del P. Sanz. «¡Ojo a la caja!».

La tarde del domingo 30 de diciembre de 1900, la congregación de Los Luises se reunió en su templo para despedir al siglo que se marchaba. De aquella celebración decía El Globo del día siguiente:

«El obispo de Sion pronunció un extenso discurso, en el cual debe notarse la afirmación de que “el reinado de Cristo no es ni puede ser político”, cosa que son los primeros a olvidar muchos de aquellos a quienes incumbe hacer que no se olvide».

Así era la iglesia de San Luis Gonzaga, templo de Los Luises.

|

La iglesia de Los Luises en 1932. Fotografía de Diaz Casariego.

|

|

Fotógrafo anónimo (1901)

|

Dicho esto, y mientras en las calles de Madrid y otras provincias se sucedían las manifestaciones narradas, la Casa Real apuraba los trámites previos a la boda de la princesa de Asturias. Por una parte, había prisas; por otra, preocupación. "

Alfonsito" cumpliría la mayoría de edad el

5 de junio de 1902 y, por consiguiente, sería coronado rey. ¿Qué ocurriría con el trono si fallecía antes de convertirse en Alfonso XIII?

La Gaceta de Madrid del día 8 publicaba los Reales Decretos que, sumados a la presencia en la villa y corte de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Austria, conde de Caserta, crearon un malestar mayor. La combinación jesuitas-carlistas no podía ser más explosiva.

Reales Decretos

Estos son los Reales Decretos firmados el día 7 de febrero:

Tan a gusto debieron quedar con la firma de tantos decretos, debidamente cumplimentados ese mismo día, concediendo al extranjero Carlos la nacionalidad española; el título de Infante de España, acompañado de altas condecoraciones; el ascenso a Comandante de Estado Mayor del Ejercito en condición de yernísimo, que lo festejaron el día siguiente con una función de Gala en el Teatro Real. Tampoco pasa nada ¿no?, salvo porque los invitados al Coliseo, dependiente del Estado, fueron elegidos por el ministro de Instrucción pública y la Mayordomía de palacio.

El equipo de boda de la princesa de Asturias

Durante tres días quedó expuesto al público general en el comedor del Real Palacio el equipo de boda de la princesa de Asturias. Estaba compuesto por maniquíes con elegantes trajes y lujosas ropas; también por vitrinas que exhibían valiosas joyas, adornos suntuosos y preciosos regalos.

El conde de Caserta en Madrid

El conde de Caserta; aquel señor cuyas hazañas relató Galdós en los Episodios Nacionales, ponía pie en tierra en la estación del Mediodía el viernes 8. Para su recepción se habían organizado retenes en todos los edificios públicos y fuerzas de la Guardia Civil y del Orden público se parapetaron en la estación y cercanías.

El Heraldo de Madrid hizo el relato de los sucesos en sendas columnas, bajo el título de «Caserta en Madrid». Comenzaban diciendo:

«Aunque el conde de Caserta hubiera venido a Madrid con el tren de guerra que mandó cuando bombardeo a Irún, no se hubiera desplegado mayor lujo de fuerza para recibirle. (…) Nadie al ver aquel aparato de fuerza, podía creer que se esperaban huéspedes que venían a asistir a los regocijos de una boda, sino adversarios a los que era preciso vigilar mucho.

Los grupos que se formaban en los alrededores de la estación eran disueltos enseguida, y se obligó a retroceder a muchas personas que bajaban por la calle de Atocha.

El miedo que reinaba en las esferas oficiales era evidente».

Ese miedo era tan evidente porque no se trataba de "cuatro golfos", como había argumentado el ministro de Gobernación, Sr. Ugarte, al referirse a los disturbios del día anterior. Dos días después, El País se hará eco de la frase y la utilizará como titular de su portada. Además, enviará un mensaje al Gobierno:

«¡Cuidado con ellos!

¡Cuidado con ellos, porque son heroicos, porque saben morir, lo mismo defendiendo un trono en las montañas del Norte que defendiendo la libertad en el arroyo!

¡Cuidado con los golfos porque no habéis contado bien, no son cuatro, son cuatro millones y forman el alma de ese algo que se adivina y se presiente, de ese algo que tiene colosales puños de acero, forjado para demoler, triturar y de ese algo por cuyos ojos pasan llamaradas de incendio!

¡Cuidado con los golfos, no os equivoquéis ahora como en Francia se equivocaron Luis XVI y María Antonieta!

También entonces se dijo:

¡Bah! Eso no es nada, no tiene importancia: son cuatro sans culotes».

Así fue recibido por cuatro golfos el conde de Caserta:

El conde había llegado a Madrid "sin ocurrir novedad alguna", tal y como lo manifestó Ugarte. Eso por la mañana, pero por la tarde...

El siguiente subtítulo de la noticia puede parecer una errata, pero no lo es. Según otros periódicos, se estaba representando el cuarto acto de Electra, acto organizado por la Sociedad de Artistas dramáticos en beneficio de estos.

Mientras esto ocurría, los corresponsales de provincias enviaban telegramas a los periódicos madrileños dando cuenta de los homenajes a Galdós.

Con la excusa de la boda, el día 9 de febrero se firmó el decreto por el que se suspendían las clases desde el 11 al 25 de ese mes. Era una manera de prohibir las reuniones en las universidades y así evitar el fomento de nuevas manifestaciones. El efecto fue contrario a las pretensiones gubernamentales.

Ese mismo día de la firma hubo más disturbios, y se repitieron los días siguientes. Quizás esto nos resulte de rabiosa actualidad, a tenor de lo que manifestaba El Correo Militar, también del día 9:

«Los cabezas de motín, los que por sus actos dan lugar a que estos se originen o se trastorne el orden público, son los que, conforme al Código penal, se hacen acreedores a las penas más severas.

¿No es así, señor ministro de Gracia y Justicia?

¿Sí? Pues la Gaceta no debe seguir muda.

Porque sin el inoportuno señalamiento de una vista, los escándalos en la vía pública en los dos pasados días, no hubieran acaecido.

Ni de seguro seguirían en los días subsiguientes».

Bajo el título de «Agitación nacional - En Madrid», el Heraldo de Madrid relataba los sucesos de ese día, que fue sábado.

El día 10 se completaron las noticias, dando cuenta de lo ocurrido en la calle del Pez, donde las cargas de las fuerzas de Seguridad fueron importantes; también los disturbios en las calles de la Flor, Corredera baja de San Pablo, de la Puebla, Valverde, y más tarde en la calle del Carmen, con la Guardia civil apostada en la de Mesonero Romanos. Las cargas en ese punto fueron importantes, extendiéndose hasta la plaza de Callao y calles de San Jacinto, Jacometrezo y Preciados.

Por la noche hubo explosiones en la plaza de Jesús, en la calle del Turco y en la editorial Obras de Pérez Galdós.

Mientras todo esto ocurría, en la Casa de la Villa se celebraba una recepción en honor a los futuros esposos. Al festejo asistió la familia real, el cuerpo diplomático, muchas personalidades de la política y de la alta sociedad; entre todos ellos, la literata Emilia Pardo Bazán, quien fue muy elogiada por la reina.

Los entresijos gubernamentales, las manifestaciones de los estudiantes y las protestas derivadas de la principesca boda, disparaban la creatividad de los humoristas gráficos. La revista Gedeón, con su particular ironía, publicó el programa de festejos.

El punto final de los festejos, con la "Marcha de Antorchas del Ministerio... con la música a otra parte." demostraba la poca vida que le quedaba al Gobierno... menos de un mes. Buen momento este para citar a Práxedes Mateo Sagasta, presidente del partido Liberal-Fusionista, y sus declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo:

«Es muy de lamentar todo lo que sucede. Desapruebo, como es natural, esas ruidosas manifestaciones, que traen alarmada justamente a la opinión; pero comprendo que son el resultado de una serie de coincidencias que han venido a agravar de modo extraordinario el malestar que se sentía.

La obra de Galdós y la vista ante el Supremo del asunto Ubao, agravaron el mal existente.

No creo tampoco que fuese necesaria la presencia en Madrid del conde de Caserta. Puesto que este señor no vino a pedir la mano de la princesa de Asturias, parecía natural que tampoco viniera a la boda, máxime cuando su estancia en Madrid podría dar lugar a sucesos como los que se están desarrollando.

¿A quién puede extrañar lo que ahora sucede, dada la excitación que ya había en la opinión pública? ¿Qué sucederá? Imposible predecirlo. Sucesos de esta índole se sabe cómo empiezan, pero jamás cómo terminan.»

Los días 10 y 11 continuaron los disturbios, en gran parte propiciados por los estudiantes al encontrar la Universidad cerrada. El periodo vacacional decretado y por el que los jóvenes alumnos habían mostrado su disconformidad el día 9, convirtió a Madrid y otras capitales en un campo de batalla.

Recordemos que el 11 de febrero era una fecha histórica: en 1869 se

abrieron las Cortes Constituyentes y en 1873 se proclamaba la II

República. Podríamos sumar el fallecimiento de D. Ramón de Campoamor por

asegurarse en las biografías ese día como el de su obito, pero las

noticias de la época indican que ocurrió la madrugada del día 12 de

febrero de 1901.

|

El Liberal. Madrid, 12 de febrero de 1901

|

A pesar de las manifestaciones continuas, principalmente en Madrid, la realeza española continuaba a su aire y la noche del día 11 celebraban un suntuoso baile en palacio.

Los días 12 y 13 hubo más manifestaciones y disturbios que obligaron al conde de Toreno, gobernador civil de la provincia, a solicitar la presencia del Ejercito en apoyo a la Guardia civil y los Cuerpos de Seguridad.

|

La Época. Madrid, 13 de febrero de 1901

|

Homenaje a Galdós en el palacio del marqués de Santa Marta

La tarde del día 12 se celebró un banquete en el palacio del marqués de Santa Marta. Al evento asistieron personalidades del periodismo y la política, entre los que se encontraban Canalejas, Moret, Azcárate, Salmerón, el conde de Romanones, Morayta, Romero Robledo y Francos Rodríguez.

La mesa fue servida por la casa Tournié, elegante restaurante que funcionaba en Madrid desde 1878 en la calle Mayor.

|

Publicidad de 1878

|

|

Restaurante Tournié. Fotografía de Villaseca (1912)

|

Con los brindis hubo varios discursos. Benito Pérez Galdós, reconociendo no ser un gran orador, apenas expresó unas palabras de agradecimiento:

«Señores: Todo el mundo sabe que yo no soy, ni he sido, ni seré nunca orador. Pero sé sentir; deseo como todos, la grandeza de nuestra Patria. Al testimonio de cariño que me dan el señor marqués de Santa Marta y los señores aquí presentes, correspondo con una gratitud eterna».

Disturbios en Madrid. Reportaje gráfico

Las siguientes instantáneas, tomadas por el fotógrafo Muñoz Baena, nos muestran las manifestaciones y motines de aquellos días. Baglieto retrata los funerales de Ramón de Campoamor y Calvet Hermanos ofrecen un retrato del poeta.

Fallecimiento de Ricardo Valero

El día 13, víctima de una dolencia cardiaca, fallecía el actor Ricardo Valero, intérprete del Salvador Pantoja de Electra. Una de las primeras personas en llegar a la casa mortuoria fue Galdós. Poco después presidiría la comitiva fúnebre junto a los hijos del actor, el empresario del teatro Español y algunas personalidades del ámbito teatral.

La llegada al Cementerio del Este, donde descansarían sus restos, estaba prevista para las cinco de la tarde, pero la comitiva se detuvo frente al Español para que las damas de la Compañía Matilde Moreno depositaran flores sobre el féretro mientras un sexteto tocaba la marcha fúnebre.

Resulta curioso que a la casa mortuoria asistiera el teniente coronel Sr. Lacalle en representación del capitán general de Madrid, Sr. Weyler, autoridad que al día siguiente proclamaría el Estado de Guerra.

Estado de Guerra en Madrid

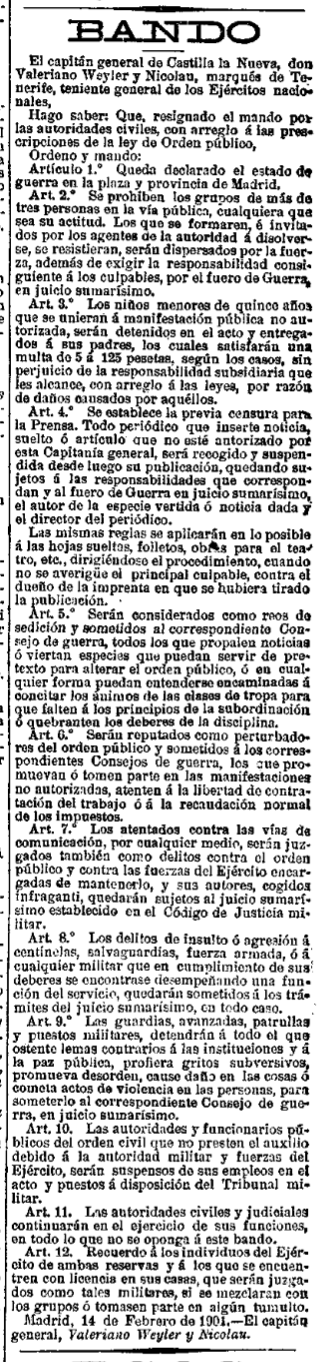

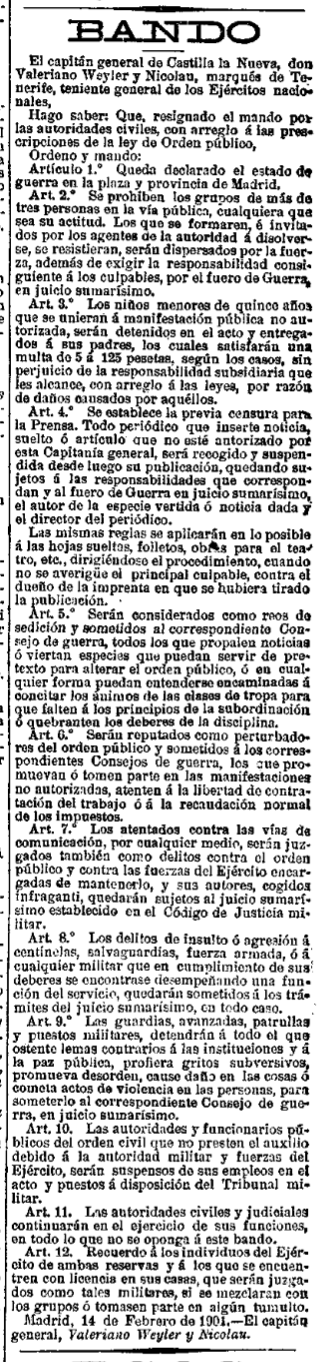

El día 14 firmaba el conde de Toreno el bando por el que se declaraba el Estado de Guerra en Madrid. Del mismo modo lo hicieron los gobernadores de otras provincias de España.

También se publicaba el bando firmado en misma fecha por el capitán general de Castilla la Nueva, Valeriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenería:

|

Heraldo de Madrid. Madrid, 14 de febrero de 1901

|

El artículo 4º establecía la censura a la Prensa. Las instrucciones enviadas a los periódicos eran las siguientes:

«Que en esta Capitanía general se recibirán las pruebas completas de los periódicos, desde las dos hasta las siete, y desde las catorce hasta las veintiuna, no admitiéndose galeradas ni planas sueltas. Los escritos o grabados que resulten tachados por esta Capitanía general habrán de ser sustituidos por otros, de modo que el periódico no se publique con blancos ni espacios llenos de puntos, debiendo los artículos o grabados que reemplacen a los tachados ser nuevamente sometidos a la censura».

Boda de los príncipes de Asturias

Y llegó el día de la boda de la princesa de Asturias, María Mercedes, con Carlos de Borbón. Se celebró en la capilla del palacio bajo fuertes medidas de seguridad. Así lo relató el Año Político:

«Se ha verificado ayer mañana en la capilla del regio alcázar la boda de la Princesa de Asturias con el Príncipe Don Carlos de Borbón.

Asistieron a la fiesta el Rey D. Alfonso XIII, que vestía de uniforme de alumno de infantería; la Reina, las Infantas, el Cuerpo diplomático y los ex-Ministros Seño-res Silvela, Villaverde, Danvila, Polavieja, Castellano, Beránger, Salvador, López Domínguez, Capdepón, Vega de Armijo, Montero Ríos, Moret, Gullón, Tejada de Valdosera, Núñez de Arce, Aguilera, Eguilior, Duque de Tetuán. Dato, Maura, Navarro Reverter, Marqués de Pidal, Valcárcel, Marqués de Estella, Auñón, Concha Castañeda y López Puigcerver.

Ocuparon sus puestos: la comisión de Asturias, el Ayuntamiento y Diputación, los caballeros de las Ordenes y el cuerpo diplomático en masa, y a las once en punto entró la corte en la real capilla; llegaron primero el Infante D. Carlos de Borbón, acompañado de sus padres los condes de Caserta, de las tres Princesitas de Borbón, que vestían de rosa, con mantillas blancas, del Duque de Calabria y del Príncipe D. Jenaro.

La segunda comitiva llegó después: entró primero S. M. el Rey, a continuación la Reina regente, que vestía traje de raso malva y manto de terciopelo del mismo color, conduciendo de la mano a la Princesa de Asturias, con traje de raso blanco y ramos de flores de azahar; después se colocaron S. A. el Archiduque Eugenio; sus altezas las infantas Doña María Teresa, Doña Isabel y Doña Eulalia.

Cerca de las reales personas se hallaban: los mayordomos de Palacio y de la Princesa, duques de Sotomayor y de Granada; la camarera mayor, condesa de Sástago; la de la princesa, duquesa de Santo Mauro; las damas de guardia, marquesa de Castelar, condesa de Vía-Manuel, marquesas de Santa Cristina, Monistrol y Aguilar de Campóo, y la condesa de Toreno.

En un estrado, delante de la tribuna, a través de cuyos cristales aparecía la venerable figura de S. A. la archiduquesa Isabel, se colocaron las demás damas de la Reina.

La ceremonia fue breve; apenas duró tres cuartos de hora, y acto seguido ambas comitivas reunidas volvieron a ponerse en marcha, atravesando la galería, hasta las reales habitaciones, a los acordes de la música de alabarderos.»

La revista Nuevo Mundo del 20 de febrero decía de la boda:

«Las primeras fiestas reales en España del siglo XX, festejos bien insignificantes, por cierto, con motivo del enlace de S. A. Doña María Mercedes de Borbón y Habsburgo, Princesa de Asturias, con Don Carlos María Tanedero (Sic) de Borbón, han quedado en agua borrajas por motivos que todo el mundo sabe.

Ni Te Deum, ni fuegos artificiales, ni casi funciones de teatro. El único espectáculo que con aquel fausto motivo se ha celebrado en la corte ha sido el movimiento de tropas, las cuales han recorrido, luciendo sus vistosos uniformes, las calles de Madrid.»

Todo empezaba mal y acabaría peor. El 17 de octubre de 1904, un día después de dar a luz a su tercera hija, la princesa de Asturias fallecía víctima de una peritonitis mal diagnosticada. El viudo Carlos se casará en 1907 con la princesa Luisa de Orleans, bisabuela materna del rey Felipe VI.

La caída del Gobierno

El 20 de febrero la revista Gedeón publicaba esta caricatura de Sileno, premonitoria de lo que ocurriría cinco días más tarde: el general Azcárraga, después de despachar con la reina y conferenciar con Silvela, reunió al Consejo de Ministros y en él se acordó presentar la renuncia de todo el Gabinete.

El día 26 presentó Azcárraga la dimisión del Gabinete, pidiendo la reina que continuasen despachando en el Ministerio hasta el nombramiento de los nuevos consejeros. Ese mismo día comenzaron las rondas de consulta.

Conclusión

El presente trabajo es sólo un resumen, muy a pesar de su extensión. En él hemos conocido heridas abiertas mucho antes del estreno de Electra y las consecuencias de un Gobierno nefasto, además de las inoportunas acciones de la Corona. Sumemos a esto el caso Ubao, de gran repercusión mediática, el cual quisieron asociar con la obra de Galdós y los jesuitas, creando las manifestaciones y disturbios que se sucedieron en Madrid y otras provincias. Sin embargo, ya hemos visto que aquel ambiente de crispación venía dado por motivos que iban más allá del anticlericalismo.

Electra continuó representándose en el Teatro Español y el 21 de febrero comenzaba la distribución y venta en toda España del libreto impreso. Los 10 000 ejemplares puestos a la venta en la editorial Obras de Pérez Galdós se vendieron en su totalidad. De ellos, unos 8000 fueron adquiridos por los libreros de Madrid; a finales de mes sólo disponían de 200 ejemplares. El Heraldo de Madrid había adquirido 1500 ejemplares, de los cuales 500 se enviaron a provincias y 980 se vendieron en pocas horas en la Administración del periódico.

El periódico parisiense Journal des Debat publicó un sesudo estudio sobre Electra y tradujo parte de la obra.

En los teatros de provincias se esperaba ansiosamente, tal es así que una compañía del género chico se atrevió a representarla en Salamanca. Como es lógico, los Hijos de Hidalgo, administradora de las obras teatrales de Galdós, denunciaron al gobernador de la provincia por haberlo permitido.

Dicho esto, es evidente el éxito del drama de Galdós más allá de cualquier conflicto en el que la obra y su autor se vieron involucrados. La propia iglesia, el Gobierno y las desavenencias históricas fueron, en definitiva, los principales responsables de aquel año anticlerical.

Bibliografía y Cibergrafía |

Todo el contenido de la publicación está basado en información de prensa de la época y documentos de propiedad del autor-editor.

Todo el contenido de Historia urbana de Madrid está protegido por:

o siga las instrucciones en Uso de Contenido.

[VER: "Uso del Contenido"]

• Citas de noticias de periódicos y otras obras, en la publicación.

• En todas las citas se ha conservado la ortografía original. • De las imágenes:

Muchas de las fotografías y otras imágenes contenidas en los artículos son de dominio público y correspondientes a los archivos de la Biblioteca Nacional de España, Ministerio de Cultura, Archivos municipales y otras bibliotecas y archivos extranjeros. En varios casos corresponden a los archivos personales del autor-editor de Historia Urbana de Madrid.

La inclusión de la leyenda "Archivo HUM", y otros datos, identifican las imágenes como fruto de las investigaciones y recopilaciones realizadas para los contenidos de Historia Urbana de Madrid, salvaguardando así ese trabajo y su difusión en la red.

Ha sido necesario incorporar estos datos para evitar el abuso de copia de contenido sin citar las fuentes de origen de consulta. |

© 2021 Eduardo Valero García - HUM 021-004 MADGALDÓS

Historia Urbana de Madrid

ISSN 2444-1325